- 主頁

- 社會

- 移民

【報道】加華歷史協會20周年 余全毅教授:勿忘歷史,避免重蹈覆轍

學術與社區合作方式非常成功,讓“華裔歷史是加拿大歷史組成部分”的概念廣為接受,填補過往研究空白

2004年11月5日,BC省加華歷史協會成立大會大合照。最后排左三為余全毅,左四為創辦人維克伯格教授。

照片:Radio-Canada / Submitted by Henry Yu

————————

BC省加華歷史協會(CCHS) (新窗口)成立于2004年5月,協會成員目前正緊鑼密鼓,籌備紀念成立二十周年晚宴。

參與CCHS創立的不列顛哥倫比亞大學(UBC)歷史學教授、圣約翰學院( St. John's College,UBC)院長余全毅(Henry Yu)就此接受了加廣的訪問。

他說,協會是非政府機構,根植于華人社區,并與UBC等學術機構合作,宗旨就是,致力于通過研究、記錄、保存和教育來擴大我們對不列顛哥倫比亞省(BC省)華人歷史的共同理解

。

過去二十年成績顯示,這種合作模式非常成功。它讓一代又一代年輕、有激情、有創造力的學子參與其中,令協會始終保持著學術研究的活力。可以說,我們成功改變了,不僅僅是BC省,而是整個加拿大對華裔歷史的認知,讓‘華裔歷史是加拿大歷史組成部分’這個概念廣為接受,填補了過往研究空白。

BC加華歷史協會20周年慶典將在5月4日舉行。

照片:Radio-Canada / CCHS website

這也是讓協會非常自豪的一點,他們不懈努力,通過各種形式,包括歷史資料、口述史的收集保存、出版學術及紀實歷史書籍、制作紀錄片、藝術展覽等,讓更多人了解到華裔遭受歧視的歷史,華裔對加拿大社會的貢獻。

勿忘歷史,面對現實

最近幾年,加中關系因孟晚舟、兩個麥克、外國干預選舉調查、中國警務站、驅逐外交官等一系列事件惡化,再加上新冠疫情,華裔(亞裔)受到歧視和仇視事件上升。

余全毅教授對此感到擔憂。他表示,當下,社會上又有人提出華裔是否忠誠于加拿大的問題,也有的質疑華裔的動機,這樣的政治氛圍,與排華法案出臺前,以及上世紀五六十年代的麥卡錫主義時期氛圍頗為相似了。

致力于研究加拿大華裔遭受種族歧視歷史的歷史學者、UBC歷史學教授余全毅(Henry Yu)。

照片:Radio-Canada / Yan Liang

在變好之前,情況可能變得更糟 ——華裔永遠被視為外人。如果加拿大國家安全、民主程序受到威脅,當然應該調查和預防,而大眾需要警惕的是,把個別華裔視為整個華裔社區,對華裔產生不信任,質疑華裔是否忠實于加拿大,哪怕你是出生在這里。華裔需要小心,不要讓歷史重演。

他認為,如果加拿大國家安全、民主程序受到威脅,當然應該調查和預防,而大眾需要警惕的是,把整個加拿大華裔看作一個整體,開始對華裔產生不信任,哪怕你是在加拿大出生。

舉例來說,一個當地人出賣了軍事情報,人們通常會認為,這是他個人違法行為,調查他的個人動機,但如果是某個少數族裔,比如華裔,社會上很多人的看法就不僅僅是針對個人,而會波及整個社區,打破這類長期偏見還需要時間和大家共同努力。

余全毅教授表示,他和協會其他成員都清楚意識到,現在的唐人街/華裔社區境況和20年前已經很不一樣了。他們正進行回顧和討論,以制定接下來的目標。

學術與社區合力模式

采訪中,余全毅多次贊揚社區與大學合作的模式是加華歷史協會取得成功的關鍵。

作為UBC歷史學教授,他領導著一個學生和社區互動項目

,鼓勵和幫助學生們完成他們的研究和構想。

比如,BC省華裔社區和原住民社區有深厚的交往歷史,UBC學者和學生積極挖掘保存這些歷史。2015年,余全毅擔任制片,由Diana Leung和Kamala Todd制作了與這段歷史相關的紀錄片《雪松與竹子》以及《1788》。

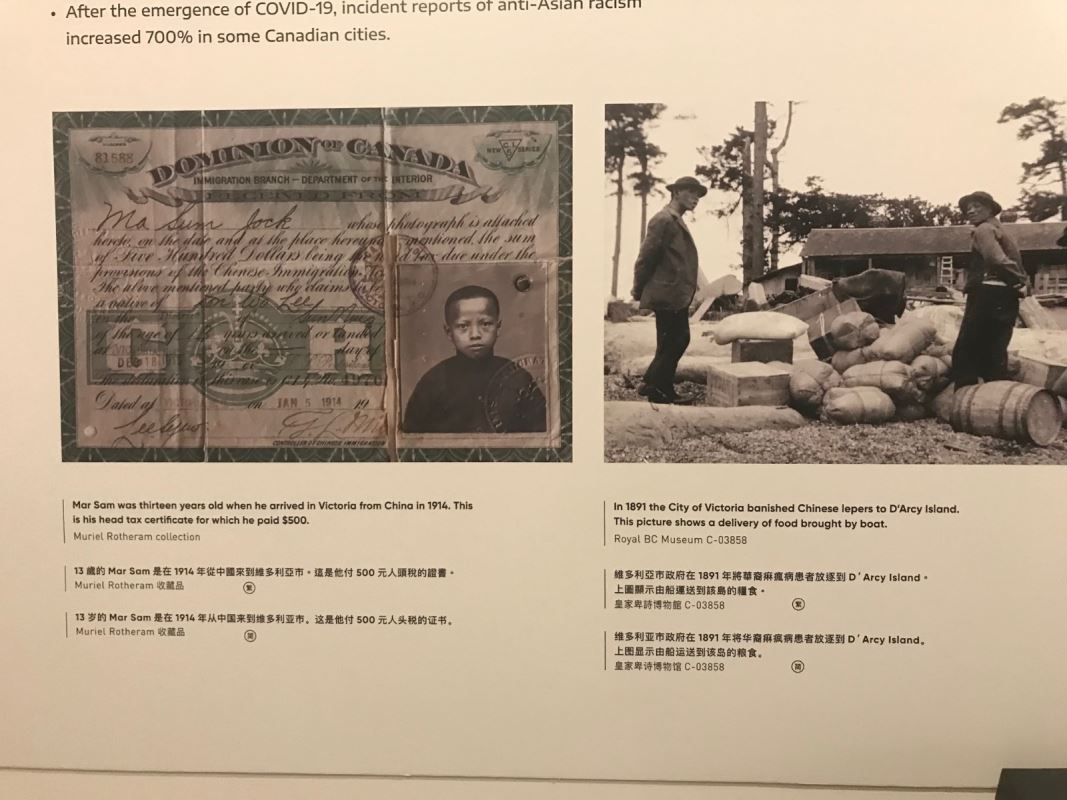

去年,華裔社區大規模紀念反思《排華法案》通過100周年,首個加拿大華裔博物館在溫哥華唐人街成立。而開幕展覽《尋蹤覓跡》展現了此前鮮為人知的唐人街單身漢的境遇,廣受矚目。

余全毅介紹說,這個展覽背后,是UBC學生多年來收集的早期移民檔案信息資料,沒有這些研究基礎,展覽不可能獲得如此成功。

而在協會成立之初,積極參與社區要求省政府以及溫哥華政府就人頭稅向華裔社區道歉行動,并最終分別在2014年和2018年取得成功。

協會還設立了獎學金,鼓勵年輕學子研究華裔歷史,以及年度歷史書籍獎

,鼓勵學術研究和書寫。

(Diana Leung and Kamala Todd導演的紀錄片《雪松與竹子》)

維克伯格教授的遠見

提及加華歷史協會的成立,余全毅最感謝的就是自己的恩師、已經去世的UBC歷史系名譽教授維克伯格(Dr. Edgar Wickberg)。

維克伯格對華裔加拿大歷史一直有興趣,早在1982年就出版了《從中國到加拿大》,關于早期華裔勞工的研究。

在他生命的最后幾年,一直致力于成立這個華裔歷史研究機構,并且探索可持續性的運作模式。現在看來,他非常有遠見。后來,他還擔任了CCHS的首任會長,而我們協會的學生獎學金和圖書獎都是以他的名字命名的。

余全毅在UBC讀書時是維克伯格的學生。加華歷史協會成立的時候,他已經得到普林斯頓大學歷史學博士學位,并在加州大學(UCLA)任教十年了。

2004年,加華歷史協會注冊之后,維克伯格教授用了兩年的時間來確立運作架構。

他也試圖說服余全毅回到UBC,理由是這個項目非常有意義,急需像余全毅這樣既有學術基地又有社區聯系的人來運作。

2007年,余全毅決定回到了母校任教。

他說,當時很多人覺得他瘋了,會選擇離開加州,只有他自己明白,為什么做出這樣的選擇。

余全毅出生于溫哥華,大學期間,他已經被法學院錄取了。一位歷史學教授看到他喜歡歷史,鼓勵他說:法學院又不會跑,你應該給歷史學一個機會。

在UBC獲得歷史系榮譽學士學位之后,他得到了美國著名學府普林斯頓大學的獎學金,在那里讀完了碩士與博士。

之后,他在加利福尼亞大學洛杉磯分校(UCLA)任教十年,直到UBC的老師邀請他回母校任教。

2006年,他回到UBC任副教授,并于2011年,擔任圣約翰學院院長。

因為他杰出的研究成果和社群領導能力,他于2012年榮獲了伊莉莎白女王二世鉆禧紀念獎章,并于2015年獲頒卑詩省多元文化獎。

在UBC,他協助建立專注于跨太平洋加拿大項目,并致力于擴大學術研究和社區互動,鼓勵學生們收集資料、策劃展覽活動等。

同時,他也是加拿大華裔歷史社區重要成員,主持過《加華紀事 (新窗口)》等收集華裔移民個人故事的項目。